印伝とは、400年以上受け継がれる伝統工芸の技法の一種。

やわらかく丈夫な鹿革に美しい漆で模様を付けるこの技法は、400年経った今でも財布やバッグ、小物など様々な形や色で愛され続けています。

今回はそんな印伝の魅力をご紹介します。

印伝とは

上質な鹿革を鞣した後、漆で模様を付ける『印伝』という技法は、400年以上に渡り受け継がれてきた伝統工芸の技術です。

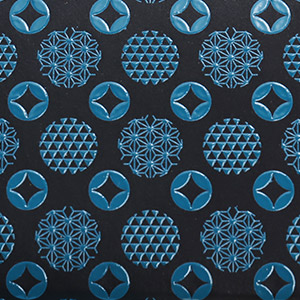

漆でつけられた模様はぷっくりとした隆起が特徴で、使い込むほどに鹿革の風合いが増し、愛着のある逸品へと変化。

漆で施された模様は時が経つほど色が冴え、深みのある光沢へと変化していきます。

元を辿るとインドの工芸品となり、『印度伝来』であることで『印伝』と称されるようになった説があります。

漆の模様はきものの柄のように多岐に渡り、様々な願いが込められています。

自分を鼓舞する逸品として。知人の幸せを願って。

古来より愛され続ける伝統工芸品は、現在も財布やバッグ、小物など様々な形で愛されています。

鹿革の魅力

鹿革は古来より日本人の生活と共にあり、財布や袋などの生活用品に用いられてきました。

また、その加工のしやすい柔らかさや牛革に匹敵する丈夫さから、戦国時代には武具にも用いられるように。

使えば使うほど馴染むため、古くから人々に親しまれてきた皮革です。

模様に込められた願い

印伝に用いられる模様は様々で、古来より日本で愛される柄から西洋の花の柄まで幅広く存在ます。

そんな模様にも実は1つ1つに意味があり、持つ人の幸せを願って製造されています。

小紋

小紋とはきものの種類のひとつで、全体に細かい柄が入っていることが名称の由来となっています。

小紋ひとつとっても様々な種類があり、七宝な麻の葉、鱗や亀甲などの幾何学模様をはじめ、生活道具をモデルにした扇子や鼓、文字を基調とした花鳥風月や福、寿など多岐に渡ります。

どの柄も生活の安定や無病息災を願うもので、日本人にいちばん馴染みの深い模様です。

蜻蛉

前にしか進まず後退しないことから『勝つ虫』とも称され、武具にも頻繁に用いられてきた蜻蛉(とんぼ)模様。

さらに害虫を取り除く貴重な益虫としても大切にされ、五穀豊穣や無病息災を願う心が込められています。

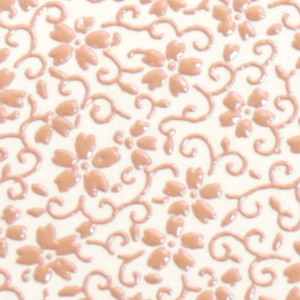

芝桜

地面を埋めつくすように咲き誇る芝桜は、春の訪れを告げる美しい花です。

花言葉は『合意』や『一致』で、密集して咲くことに由来しています。

か弱く小さな花でも集まれば大輪の花のように見えることから、まだ見ぬ外の世界への不安や恐怖を和らげてくれる模様です。

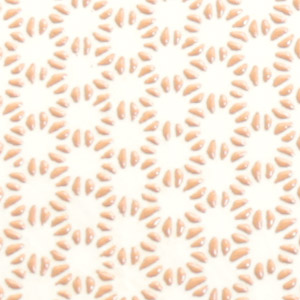

雛菊

優しく可憐な見た目の雛菊模様は、持つ人の心を軽やかに。

『平和』『希望』の花言葉を持つ雛菊は、未来に向けて明るい気分にさせてくれる模様です。

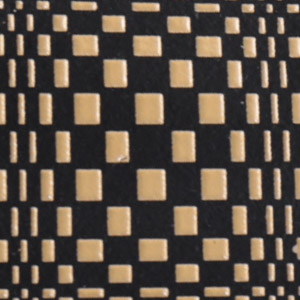

市松

黒と白の方形を碁盤の目のように交互に並べた模様。

別名『石畳』とも呼ばれるこの模様は、江戸時代中期の歌舞伎役者・佐野川市松が舞台で用いた装束から広まったとされています。

柄が途切れることなく続くことから、子孫繁栄や事業拡大の願いが込められています。

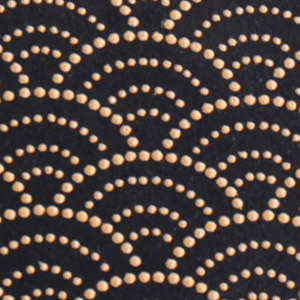

波

同心円の一部が扇状に重なり合った幾何学的な模様。

大海原を意味し、海がもたらす幸福や豊かさを呼び起こす吉祥模様としても知られています。

大胆で迫力のある模様で、きものや帯、能装束にも用いられています。

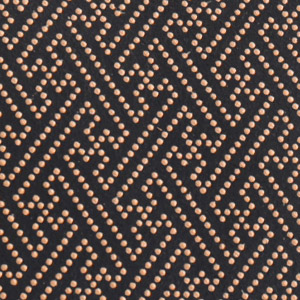

紗綾形

梵字である『卍』を斜めに連ねた連続模様で『さやがた』と読みます。

4枚綾から成る地合いの薄い絹織物『紗綾』に用いられる模様で、現在も地紋としてきものへ頻繁に使われています。

家の繁栄や長寿を願う模様で、建築物にも用いられる華やかな模様です。

◇関連アイテム◇

|

|

|

| ラウンドファスナー長財布 | L字ファスナー長財布 | |

| 詳細ページ → | 詳細ページ → | |

|

|

|

| ラウンドファスナー長財布 | コンパクト財布 | |

| 詳細ページ → | 詳細ページ → |